「忌部」とは

1. 日本古代史における忌部氏 2. 阿波忌部の最新研究の成果

3. 阿波忌部と徳島(阿波国) 4. 阿波忌部の精神(世界的普遍性)

5. 徳島で受け継がれた忌部の精神を世界に 6. 忌部に関係する徳島の主神社

7. ヤマト王権の成立と徳島の考古学 8. 阿波忌部による大嘗祭の麁服調進

9. 阿波忌部の日本各地の進出に関わる主神社

3. 阿波忌部と徳島(阿波国) 4. 阿波忌部の精神(世界的普遍性)

5. 徳島で受け継がれた忌部の精神を世界に 6. 忌部に関係する徳島の主神社

7. ヤマト王権の成立と徳島の考古学 8. 阿波忌部による大嘗祭の麁服調進

9. 阿波忌部の日本各地の進出に関わる主神社

日本古代史における忌部氏

・「忌部」(いんべ)とは、古代よりヤマト王権の宮廷祭祀・祭具製作・宮殿造営を掌った名門氏族であった。「忌部」は穢れを忌む集団という意味。「忌」は、慎みをもって神事で穢れを取り去り、身を清めることをいう。

つるぎ町の天岩戸神社で奉納される「岩戸神楽」

中央忌部の本拠とされる橿原市忌部町の「天太玉命神社」

・天太玉命(あめのふとだまのみこと)を祖神とし、『古事記』『日本書紀』では、天岩屋戸神話や天孫降臨神話で活躍する事績が見える。中央忌部は、天太玉命を祖とし、奈良県橿原市忌部町の「天太玉命神社」を根拠地とし、各地の品部(ともべ)[職業集団]となる忌部氏を率いた。

・本来の朝廷祭祀は忌部氏が掌握していたとされるが、勢力を増す中臣氏及び藤原氏に天武朝より格差がつけられた。天武朝の「八色の姓」の制定で中臣氏は朝臣姓、忌部氏は一段下の宿禰姓となった。

『古語拾遺』を撰上した斎部宿禰広成(下立松原神社の由緒壁画)

・奈良期より次第に本来の職務に就けない事態となり、平安初期の大同2年(807年)に忌部宿禰広成は、『古語拾遺』を平城天皇に撰上し訴えたが、状況は変わらず、歴史の表舞台より姿が消えていった。

・品部の地方忌部には、竹や盾を納める手置帆負命(たおきほおいのみこと)を祖神とする讃岐忌部(香川)、玉を貢納する櫛明玉命(くしあかるたまのみこと)を祖神とする出雲忌部(島根)、宮殿の木材を貢納する彦狭知命(ひこさしりのみこと)を祖神とする紀伊忌部(和歌山)、麻・木綿(ゆう)を納める天日鷲命(あめのひわしのみこと)を祖神とする阿波忌部(徳島)、鍛冶に携わった筑紫と伊勢忌部(福岡・三重)の祖神とされる天目一箇命(あめのかひとつかのみこと)などがある。阿波忌部は践祚大嘗祭に麁服(麻織物)を貢進する役目があり現在でも続いている。その他、越前(福井)、淡路(兵庫)、備前(岡山)、隠岐島(島根)、安房(千葉)などにも忌部氏が居た。

・品部の地方忌部には、竹や盾を納める手置帆負命(たおきほおいのみこと)を祖神とする讃岐忌部(香川)、玉を貢納する櫛明玉命(くしあかるたまのみこと)を祖神とする出雲忌部(島根)、宮殿の木材を貢納する彦狭知命(ひこさしりのみこと)を祖神とする紀伊忌部(和歌山)、麻・木綿(ゆう)を納める天日鷲命(あめのひわしのみこと)を祖神とする阿波忌部(徳島)、鍛冶に携わった筑紫と伊勢忌部(福岡・三重)の祖神とされる天目一箇命(あめのかひとつかのみこと)などがある。阿波忌部は践祚大嘗祭に麁服(麻織物)を貢進する役目があり現在でも続いている。その他、越前(福井)、淡路(兵庫)、備前(岡山)、隠岐島(島根)、安房(千葉)などにも忌部氏が居た。

島根県松江市の「玉作湯神社」

香川県豊中市の「忌部神社」

三重県多度町の「一目連神社」

和歌山県和歌山市の「鳴神社」

阿波忌部の最新研究の成果

・林博章氏の研究による一考察で、阿波勢力(後の阿波忌部族)は、弥生後期から古墳前期(3~4世紀)にかけ、吉野川流域を中心にその勢力を展開し、海部(あまべ)と力を合わせ阿波地域を拓き、ヤマト王権成立に大きな影響を与え、日本各地に麻・榖(かぢ)を植え、農業・養蚕・織物・製紙・建築・漁業・衣食住の生活文化技術や産業技術・古墳築造技術(農業土木技術)などを伝播させた技術集団、かつ祭祀集団であったことが次第に判明してきた。その技術や思想を伝播させた背景は根拠の一つとした剣山系の風土や農文化にあったと推測される。

・阿波忌部は、天日鷲命(天日鷲翔矢命)を祖神とし、麻や榖(楮)の殖産に長けていた。古代において阿波忌部が特異とした麻や榖は生活産業文化の基盤である。天日鷲命の初出は『日本書紀』の天石屋戸神話で、木綿(ゆう)作りをしたと記録される。同書の天孫降臨神話では、作木綿者とある。『古語拾遺』には、天日鷲命の孫が阿波に来て榖・麻を植え大嘗祭に木綿や麻布などを貢進し、郡の名を麻殖と名付けたとある。阿波忌部の一部は天富命に率いられ東国(関東)に入植し麻・榖を植えた。榖が実った地は結城郡(茨城県結城市)、麻が良く実った地は総国(上総・下総)、安房忌部の居る所は安房郡(安房国)となり、太玉命を祀る安房社を建てたとある。

・阿波忌部は、天日鷲命(天日鷲翔矢命)を祖神とし、麻や榖(楮)の殖産に長けていた。古代において阿波忌部が特異とした麻や榖は生活産業文化の基盤である。天日鷲命の初出は『日本書紀』の天石屋戸神話で、木綿(ゆう)作りをしたと記録される。同書の天孫降臨神話では、作木綿者とある。『古語拾遺』には、天日鷲命の孫が阿波に来て榖・麻を植え大嘗祭に木綿や麻布などを貢進し、郡の名を麻殖と名付けたとある。阿波忌部の一部は天富命に率いられ東国(関東)に入植し麻・榖を植えた。榖が実った地は結城郡(茨城県結城市)、麻が良く実った地は総国(上総・下総)、安房忌部の居る所は安房郡(安房国)となり、太玉命を祀る安房社を建てたとある。

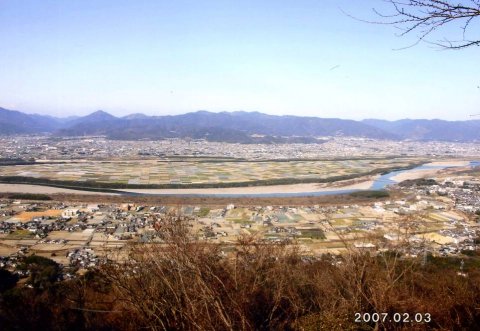

「種穂忌部神社」から忌部が勢力圏に置いた吉野川流域、徳島平野を眺める。左手に淡路島、中央に沼島が浮かぶ

金の鳥に乗る天日鷲命(南房総市白浜町の下立松原神社)

・天日鷲命の別名は、神武天皇の東征を助けた金鵄である。天日鷲命の子は大麻比古命、天白羽鳥命(長白羽命)、天羽雷雄命(武羽槌命)となる。忌部の祖神・太玉命と同神となる。太玉命の御魂は、阿波忌部の進出により日本各地に運ばれ祀られた。良質の麻を殖産するが故に、天日鷲命は日本の弓矢の創始神として崇められた。また、麻・榖を扱ったが故に天日鷲命は製紙の祖神として祀られた。忌部は麻だけでなく絹織物にもたけていた。結城市小森には養蚕と絹織を伝播させた伝承が残されている。麻と絹との混交織物が倭文(しずり)織であり、それは天羽雷雄命として記録された。

東京都台東区千束の「鷲神社」(おとりさま)の天日鷲命

・さらに「忌部」のルーツや農文化の源流を探究すると、汎アジア的な様相と古日本文化の源流を形成した一面をもつことが浮かびあがってきた。剣山系のイザナキ・イザナミ、オオゲツヒメ、天岩屋戸神話や神社のあり様、麻・榖・和紙などの樹皮繊維文化、阿波晩茶(発酵茶)・藍などの発酵文化などから見れば、「忌部」のルーツの一つは、佐々木高明氏が提唱した東アジア・東南アジア方面からの照葉樹林文化をもつ焼畑系海洋民の流れの中に抱合される。また、金鵄神話や太玉命の祖神・高御霊神(タカミムスヒ)の別名高木神、鳴門市の積石塚墳墓群などの要素から見れば、朝鮮半島の高句麗やその北方に連なるツングース系の遊牧民族、ステップロードに繋がるルーツが考えられる。『忌部』研究とは、グローバルな視野で研究を進めなければならない課題となっている。

・阿波忌部研究の詳細は、『日本各地を拓いた阿波忌部の足跡❛安房国編❜』『日本の建国と阿波忌部』『倭国創生と阿波忌部』『オオゲツヒメと倭国創生』『剣山系の世界的農業文化遺産』を参照していただきたい。

・阿波忌部研究の詳細は、『日本各地を拓いた阿波忌部の足跡❛安房国編❜』『日本の建国と阿波忌部』『倭国創生と阿波忌部』『オオゲツヒメと倭国創生』『剣山系の世界的農業文化遺産』を参照していただきたい。

阿波忌部と徳島(阿波国)

粟国(阿波国)の由来とゆった粟島(善入寺島)は日本最大の川中島

◇戦前の県民歌と忌部(阿波国の創生にまつわる歌詞)

一、陽は匂ふ国 阿波の国 忌部海部 名にふる代より うけつぎて われらにいたる

南国の光をあびて とどろくうずしおと沸く血 見よこの脈管にたぎれり 勢へ 徳島県民 今日ぞ

◇佐那河内中学校の校歌に歌われた忌部(阿波国の創生にまつわる歌詞)

三、忌部海部の手と手をつなぎ 南北文化の力をあつめた 血脈伝統この地に受けて 真理を探り

平和を築き 名誉あがる 佐那河内村中学校

阿波国の由来 - 吉野川中流域の日本最大の川中島(約500ha)は粟島(現在は善入寺島)と呼ばれたが、それは阿波忌部が粟を植えたところよく実ったので粟島と名付けられ、それが粟国(阿波国)の由来になったと伝わる。

◇徳島県民と「忌部神社」

徳島市二軒屋の「忌部神社」の由緒には、徳島県民の祖神を祭り、 阿波国総鎮守の神社として、古代より朝廷からの崇敬厚く、官幣大社にも列せられ、四国一宮とも称されたとある。

徳島市二軒屋の「忌部神社」の由緒には、徳島県民の祖神を祭り、 阿波国総鎮守の神社として、古代より朝廷からの崇敬厚く、官幣大社にも列せられ、四国一宮とも称されたとある。

◇阿波国一宮「大麻比古神社」

鳴門市には忌部が麻を植えた故事に由来する大麻山があり、その麓には、徳島県民が崇拝する忌部ゆかりの「大麻比古神社」が祀られている。

鳴門市には忌部が麻を植えた故事に由来する大麻山があり、その麓には、徳島県民が崇拝する忌部ゆかりの「大麻比古神社」が祀られている。

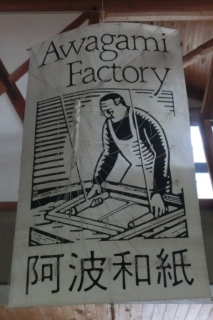

◇阿波和紙

吉野川市山川町に「阿波和紙伝統産業会館」がある。天日鷲命が創始したとされ、日本唯一、紙漉の字名も残る。正倉院にも奉納された、約1,300年の歴史をもつ。明治23年(1890年)には、パリ万博・シカゴ万国博覧会での出展に加え、賞状授与も受け、世界にその名を響かせた。

吉野川市山川町に「阿波和紙伝統産業会館」がある。天日鷲命が創始したとされ、日本唯一、紙漉の字名も残る。正倉院にも奉納された、約1,300年の歴史をもつ。明治23年(1890年)には、パリ万博・シカゴ万国博覧会での出展に加え、賞状授与も受け、世界にその名を響かせた。

◇阿波藍

阿波忌部が作る麻織物を染めるために始まったとされる。江戸期には日本を席巻し、ジャパンブルーと呼ばれた。日本サッカーの代表ユニホームの色にも採用。2021年の東京オリンピック・パラリンピックのロゴマークに藍色が採用された。阿波藍は日本を象徴する色である。

阿波忌部が作る麻織物を染めるために始まったとされる。江戸期には日本を席巻し、ジャパンブルーと呼ばれた。日本サッカーの代表ユニホームの色にも採用。2021年の東京オリンピック・パラリンピックのロゴマークに藍色が採用された。阿波藍は日本を象徴する色である。

藍の館(板野郡藍住町)

◇太布(たふ)

国指定重要文化財、那賀町木頭に伝えられる太布は、阿波忌部が作る木綿(ゆう)であったと考えられている。木綿は榖・楮の繊維で作られた古代の織物。

国指定重要文化財、那賀町木頭に伝えられる太布は、阿波忌部が作る木綿(ゆう)であったと考えられている。木綿は榖・楮の繊維で作られた古代の織物。

◇すだち

すだちは徳島を代表するブランド。大麻山の見える所でしか育たないと伝承される。平安時代の『延喜式』には、橘子と記録される。

すだちは徳島を代表するブランド。大麻山の見える所でしか育たないと伝承される。平安時代の『延喜式』には、橘子と記録される。

阿波忌部の精神(世界的普遍性)

①フロンティア精神

日本各地に進出し産業を伝播させた。特に黒潮で房総半島に渡り麻や榖を植え開拓したが故に安房国、上総国、下総国の名が付けられた。「総」は麻の古語。

②産業興しの精神

日本各地に進出し産業生活技術を伝播させた。良質の麻・榖の技術は衣・食・住・漁協・建築技術を革新したが故に、日本の産業創始の神として崇められた。

③共存共栄の精神

千葉県館山市「安房神社」の忌部塚には、房総半島に渡来すると開拓に力を尽くし、農漁業・建築技術をもたらし、先住民族とともに力を合わせて房総の地を切り開かれたとする。

④平和の精神

千葉県館山市「安房神社」の忌部塚には、先住民族とともに力を合わせて房総の地を切り開かれたとする。7月10日には今でも報恩崇祖の捧げる忌部塚祭りが執り行われている。

⑤相互扶助・共助の精神

茨城県結城市小森の「大桑神社」には、阿波忌部なる者がこの地を通り、大桑の木が茂り、その部落の人の欲するまま蚕を与え、養蚕の仕方を教えたとある。

⑥利他の精神・救済の精神・仁の心

千葉県勝浦市名木 阿波忌部末裔の講演より、自給自足をして天変地変で作物のできない時は、近所の皆で分け合って命をつなげるのが忌部の義務だと教わった。

日本各地に進出し産業を伝播させた。特に黒潮で房総半島に渡り麻や榖を植え開拓したが故に安房国、上総国、下総国の名が付けられた。「総」は麻の古語。

②産業興しの精神

日本各地に進出し産業生活技術を伝播させた。良質の麻・榖の技術は衣・食・住・漁協・建築技術を革新したが故に、日本の産業創始の神として崇められた。

③共存共栄の精神

千葉県館山市「安房神社」の忌部塚には、房総半島に渡来すると開拓に力を尽くし、農漁業・建築技術をもたらし、先住民族とともに力を合わせて房総の地を切り開かれたとする。

④平和の精神

千葉県館山市「安房神社」の忌部塚には、先住民族とともに力を合わせて房総の地を切り開かれたとする。7月10日には今でも報恩崇祖の捧げる忌部塚祭りが執り行われている。

⑤相互扶助・共助の精神

茨城県結城市小森の「大桑神社」には、阿波忌部なる者がこの地を通り、大桑の木が茂り、その部落の人の欲するまま蚕を与え、養蚕の仕方を教えたとある。

⑥利他の精神・救済の精神・仁の心

千葉県勝浦市名木 阿波忌部末裔の講演より、自給自足をして天変地変で作物のできない時は、近所の皆で分け合って命をつなげるのが忌部の義務だと教わった。

黒潮で房総半島に向かう忌部族(「安房神社の由緒奉納画」)

阿波忌部の渡来伝承を伝える安房神社(千葉県館山市)

現在も故郷の阿波に感謝を捧げている(館山市「布良崎神社」の祭礼)

忌部の開拓伝承を伝える忌部塚(館山市「安房神社」)

渡来した阿波忌部末裔が祀る遠見岬神社(千葉県勝浦市)

阿波忌部の養蚕・織物伝播を伝える大桑神社(茨城県)

徳島で受け継がれた忌部の精神を世界に

①お接待とおもてなしの精神

四国霊場と四国遍路は日本遺産に指定。世界遺産への登録運動が進む。四国霊場一番札所は「霊山寺」(大麻比古神社の別当寺)。剣山系の御堂でのお接待。

②共存共栄・平和の精神

第一次世界大戦中における鳴門市大麻町板東の人々とドイツ人俘虜との軌跡の平和友好交流は世界記憶遺産に申請。鳴門は日本の第九演奏初演の地。「バルトの楽園」で映画化。

③相互扶助・友愛・平和の精神

鳴門市大麻町ゆかりの社会運動家・賀川豊彦(豊と彦は大麻比古の祭神より命名)の活動。友愛と相互扶助の精神。ガンジー・シュバイツアーと世界三大偉人の一人。日本協同組合の創始者。神戸スラム街で献身的活動。原水爆禁止・世界平和と世界連邦活動。関東大震災でボランティアの先駆け。

四国霊場と四国遍路は日本遺産に指定。世界遺産への登録運動が進む。四国霊場一番札所は「霊山寺」(大麻比古神社の別当寺)。剣山系の御堂でのお接待。

②共存共栄・平和の精神

第一次世界大戦中における鳴門市大麻町板東の人々とドイツ人俘虜との軌跡の平和友好交流は世界記憶遺産に申請。鳴門は日本の第九演奏初演の地。「バルトの楽園」で映画化。

③相互扶助・友愛・平和の精神

鳴門市大麻町ゆかりの社会運動家・賀川豊彦(豊と彦は大麻比古の祭神より命名)の活動。友愛と相互扶助の精神。ガンジー・シュバイツアーと世界三大偉人の一人。日本協同組合の創始者。神戸スラム街で献身的活動。原水爆禁止・世界平和と世界連邦活動。関東大震災でボランティアの先駆け。

四国霊場一番札所「霊山寺」(大麻比古神社の別当寺)

鳴門市ドイツ館(俘虜との奇跡の交流は大麻比古神社域で行われた)

剣山系の開放系の御堂では、お接待が行われる

鳴門市賀川豊彦記念館(鳴門市大麻町)

世界連邦を提唱した賀川豊彦

忌部に関係する徳島の主神社

◇麻殖神を祀る「忌部神社」

●場所-吉野川市山川町忌部山

●主祭神-天日鷲命の他(神紋は麻)

●名神大社「忌部神社」に比定される麻殖神を祀る古社。「忌部神」とも称された。大正・昭和・今上(平成)天皇の大嘗祭には、途絶えた麁服調進が行なわれた。平成2年(1990年)11月の大嘗祭には、古来の伝統が生かされ、木屋平村の三木家から運ばれた麻が、当社の織殿で、巫女装束の織姫によって織られ貢進が行われた。

●主祭神-天日鷲命の他(神紋は麻)

●名神大社「忌部神社」に比定される麻殖神を祀る古社。「忌部神」とも称された。大正・昭和・今上(平成)天皇の大嘗祭には、途絶えた麁服調進が行なわれた。平成2年(1990年)11月の大嘗祭には、古来の伝統が生かされ、木屋平村の三木家から運ばれた麻が、当社の織殿で、巫女装束の織姫によって織られ貢進が行われた。

◇国重要文化財・三木家住宅(阿波忌部直系)

●場所-美馬市木屋平字三ッ木(貢)

●標高552mの三木山の頂上部にある。三木家は、忌部の長者であった阿波忌部の末裔・三木氏が代々居住する古住宅で、徳島県最古の1650年頃に建築された。歴代天皇の践祚大嘗祭に、御殿人・御衣人として麁服を歴代貢進し続けた。鎌倉時代から南北朝時代にかけた文応・永仁・延慶・文保・正慶・暦応の太政官符・官宣旨の写し等の古文書が保管されている。屋敷前の広場は、今上(平成)天皇の大嘗祭に「斎麻畑」となった。屋敷の隣には、麁服関係の資料を展示する「三木家資料館」が設置され、今上(平成)天皇の大嘗祭に使用された機織用具や貴重な写真が展示されている。

●標高552mの三木山の頂上部にある。三木家は、忌部の長者であった阿波忌部の末裔・三木氏が代々居住する古住宅で、徳島県最古の1650年頃に建築された。歴代天皇の践祚大嘗祭に、御殿人・御衣人として麁服を歴代貢進し続けた。鎌倉時代から南北朝時代にかけた文応・永仁・延慶・文保・正慶・暦応の太政官符・官宣旨の写し等の古文書が保管されている。屋敷前の広場は、今上(平成)天皇の大嘗祭に「斎麻畑」となった。屋敷の隣には、麁服関係の資料を展示する「三木家資料館」が設置され、今上(平成)天皇の大嘗祭に使用された機織用具や貴重な写真が展示されている。

◇御所神社(四国一宮「忌部大神宮」)

●場所-美馬郡つるぎ町貞光字吉良

●主祭神-天日鷲命の他(神紋は榖)

●名神大社「忌部神社」に比定される古社で、永禄4年(1561年)の棟札に「上棟天日鷲尊四国一宮四国領為無」とある。現在は、忌部神社所在地論争の結果、徳島市二軒屋町に移遷され、その摂社となっている。『忌部神社正蹟考』には「神代に天日鷲命が御馬にめされて、この吉良に止まったその古蹟が吉良の御所である。」とある。

●主祭神-天日鷲命の他(神紋は榖)

●名神大社「忌部神社」に比定される古社で、永禄4年(1561年)の棟札に「上棟天日鷲尊四国一宮四国領為無」とある。現在は、忌部神社所在地論争の結果、徳島市二軒屋町に移遷され、その摂社となっている。『忌部神社正蹟考』には「神代に天日鷲命が御馬にめされて、この吉良に止まったその古蹟が吉良の御所である。」とある。

◇種穂忌部神社(種穂社)-麻・榖・五穀の種伝承

●場所-吉野川市山川町川田忌部山

●祭神-天日鷲命・天太玉命・栲機千々姫命

●『忌部神社正蹟補考』に「天日鷲命が麻を植え荒妙を織り、紙を漉き、五種の穀物類の種を蒔こうとして忌部山(川田)より高越山に登り、弓をひいて矢を放って太占をした。五穀の種を国中に蒔きて豊実なる種の穂を集めて天祖神を祭った故に種穂山といい、初めて田を植えた所を種田という。これを諸国に広めた後、老年に帰国した神を祀ったのが忌部社。」とある。

●祭神-天日鷲命・天太玉命・栲機千々姫命

●『忌部神社正蹟補考』に「天日鷲命が麻を植え荒妙を織り、紙を漉き、五種の穀物類の種を蒔こうとして忌部山(川田)より高越山に登り、弓をひいて矢を放って太占をした。五穀の種を国中に蒔きて豊実なる種の穂を集めて天祖神を祭った故に種穂山といい、初めて田を植えた所を種田という。これを諸国に広めた後、老年に帰国した神を祀ったのが忌部社。」とある。

◇川田八幡神社-嵯峨天皇と忌部宿禰の所縁

●場所-吉野川市山川町川田字八幡

●祭神-誉田別命・足仲彦命・息長足姫命

●往古より忌部氏の尊崇が厚く、嵯峨天皇は忌部宿禰に勅命して当社を御祈願所として定め、宮殿を再建させ、神田・神輿等を寄進はした。文治5年(1189年)に源頼朝の命により再興された。建久3年(1192年)には、忌部宿禰早雲麻太夫が鎌倉で源頼朝公に対面している。

●祭神-誉田別命・足仲彦命・息長足姫命

●往古より忌部氏の尊崇が厚く、嵯峨天皇は忌部宿禰に勅命して当社を御祈願所として定め、宮殿を再建させ、神田・神輿等を寄進はした。文治5年(1189年)に源頼朝の命により再興された。建久3年(1192年)には、忌部宿禰早雲麻太夫が鎌倉で源頼朝公に対面している。

◇式内社「天村雲神社」-大和朝廷と深い所縁

●場所-吉野川市山川町村雲

●祭神-天村雲命・伊自波夜比売命

●旧記に、「往古忌部の氏人が創始した。」とする忌部ゆかりの神社。全国の式内社の中で「天村雲」を冠する神社は阿波国麻植郡のみに祀られた。天村雲神を通じ、大和朝廷との深い関わりが推定できる。もう一社は、「忌部神社」の摂社として山川町流に祀られている。

●祭神-天村雲命・伊自波夜比売命

●旧記に、「往古忌部の氏人が創始した。」とする忌部ゆかりの神社。全国の式内社の中で「天村雲」を冠する神社は阿波国麻植郡のみに祀られた。天村雲神を通じ、大和朝廷との深い関わりが推定できる。もう一社は、「忌部神社」の摂社として山川町流に祀られている。

◇牛島八幡神社(麻宮)

●場所-吉野川市鴨島町牛島字東宮間

●祭神-天日鷲命・応神天皇・息長足姫命・姫大神

●地名の「牛島」の由来は『麻植郡回在記』に「往古、阿波忌部の麻を作り布を織る職人が住む川中島であったところから、苧師島と呼ばれ、その後裔が居住したところから、大人島と呼ぶようになった」とある。本来は、苧(麻)宮=「おみや」であったが、それが転訛して「大宮」と称するようになった忌部族ゆかりの[麻宮]であった。成務朝に巫女3人・宮奴2人、合計5人を賜った神代の古社であったと伝えられている。

●祭神-天日鷲命・応神天皇・息長足姫命・姫大神

●地名の「牛島」の由来は『麻植郡回在記』に「往古、阿波忌部の麻を作り布を織る職人が住む川中島であったところから、苧師島と呼ばれ、その後裔が居住したところから、大人島と呼ぶようになった」とある。本来は、苧(麻)宮=「おみや」であったが、それが転訛して「大宮」と称するようになった忌部族ゆかりの[麻宮]であった。成務朝に巫女3人・宮奴2人、合計5人を賜った神代の古社であったと伝えられている。

◇川島神社(粟島の浮島八幡宮を移遷した古社)

●場所-吉野川市川島町川島字城山

●祭神-天日鷲命・誉田別天皇・菅原道真他

●天日鷲命を主祭神とする神社。元々は、阿波忌部が粟を植え拓いた粟島(善入寺島)にあり、「浮島八幡宮」と呼ばれていた。口碑によると白鳳2年(673年)の創立、大社「忌部神社」にも比定される古社であった。例大祭に、「七十五膳の神事」(忌部の神事)が行われる。

●祭神-天日鷲命・誉田別天皇・菅原道真他

●天日鷲命を主祭神とする神社。元々は、阿波忌部が粟を植え拓いた粟島(善入寺島)にあり、「浮島八幡宮」と呼ばれていた。口碑によると白鳳2年(673年)の創立、大社「忌部神社」にも比定される古社であった。例大祭に、「七十五膳の神事」(忌部の神事)が行われる。

◇阿波国一宮「大麻比古神社」(式内大社)

●場所-鳴門市大麻町板東

●祭神-大麻比古神・猿田彦大神

●忌部が麻を植えた大麻山の麓に祀られた古社。祭神の大麻比古神は、天日鷲命の長子で天太玉命と同神とされ、「神武天皇の御代に、天太玉命の御孫天富命が、勅命を奉じて広く肥沃の土地を求めて阿波国に至り、麻・榖の種を播植して麻布木綿を作り、殖産興業の基を開き、国利民福の途を進められ、その守護神として、太祖天太玉命を此の地に斎き祀ったもの。」とある。大麻山の東山麓周辺にヤマト王権の成立に影響を与えた萩原2.1号墓、西山谷2号墓などが築かれた。

●祭神-大麻比古神・猿田彦大神

●忌部が麻を植えた大麻山の麓に祀られた古社。祭神の大麻比古神は、天日鷲命の長子で天太玉命と同神とされ、「神武天皇の御代に、天太玉命の御孫天富命が、勅命を奉じて広く肥沃の土地を求めて阿波国に至り、麻・榖の種を播植して麻布木綿を作り、殖産興業の基を開き、国利民福の途を進められ、その守護神として、太祖天太玉命を此の地に斎き祀ったもの。」とある。大麻山の東山麓周辺にヤマト王権の成立に影響を与えた萩原2.1号墓、西山谷2号墓などが築かれた。

◇名神大社「天石門別八倉比売神社」

●場所-徳島市国府町矢野宮谷

●祭神-大日孁尊

●鮎喰川西岸の気延山(矢野神山)の中腹には、式内大社「天石門別八倉比売神社」が祀られ、「杉尾さん」の呼び名で親しまれている。気延山一帯は、県内最大の古墳群が集中し、麓には、阿波国最大の縄文~弥生遺跡となる「矢野遺跡」が広がっている。神社名の『天石門別』とは「太玉命の子」を指し、当社は忌部氏が斎き祀った神社であった。『徳島県史』にも、「祭神の天石門別八倉比売の神は、古語拾遺には太玉命の子と伝え、阿波国は実に太玉命の子孫蔓延の土地であるから、その祖先を祀るものと考えられる。」とある。

●祭神-大日孁尊

●鮎喰川西岸の気延山(矢野神山)の中腹には、式内大社「天石門別八倉比売神社」が祀られ、「杉尾さん」の呼び名で親しまれている。気延山一帯は、県内最大の古墳群が集中し、麓には、阿波国最大の縄文~弥生遺跡となる「矢野遺跡」が広がっている。神社名の『天石門別』とは「太玉命の子」を指し、当社は忌部氏が斎き祀った神社であった。『徳島県史』にも、「祭神の天石門別八倉比売の神は、古語拾遺には太玉命の子と伝え、阿波国は実に太玉命の子孫蔓延の土地であるから、その祖先を祀るものと考えられる。」とある。

◇上一宮大粟神社-阿波国の国神オオゲツヒメを祀る

●場所-名西郡神山町神領字上角

●祭神-大宜都比売(大粟比売)

●大宜都比売神は大粟比売神と呼ばれ、大宜都比売神が当地にはじめて粟を栽培したことから、この地を「大粟山」と呼び、国名を「粟国」とし、「阿波国」と呼ばれるようになったという。『古事記』(上巻)に「粟国は大宜都比売神」と記された。オオゲツヒメの意味は、日本の偉大なる食物の女神、阿波国の国神かつ大地母神で、日本の粟・稲・小豆・麦・大豆の五穀や養蚕の起源伝承をもつ神でもあった。

●祭神-大宜都比売(大粟比売)

●大宜都比売神は大粟比売神と呼ばれ、大宜都比売神が当地にはじめて粟を栽培したことから、この地を「大粟山」と呼び、国名を「粟国」とし、「阿波国」と呼ばれるようになったという。『古事記』(上巻)に「粟国は大宜都比売神」と記された。オオゲツヒメの意味は、日本の偉大なる食物の女神、阿波国の国神かつ大地母神で、日本の粟・稲・小豆・麦・大豆の五穀や養蚕の起源伝承をもつ神でもあった。

◇白人神社と奥社「磐境神明神社」

●場所-美馬市穴吹町口山字宮内

●主祭神-瓊瓊杵尊・天照大神・伊奘冉尊・豊秋津姫命・崇徳天皇・源為朝

●「白人神社」の西南約100mの照葉樹が生い茂る神明山の丘陵上に「磐境神明神社」は祀られている。それは、全国に前例のない石垣囲いの聖域をもつ神殿で、社殿造営以前の日本最古形式の祭祀場「磐境」の類と考えられる。かつては、忌部の宮人の祖先によって麻・榖が献上されていたという。現在でも「忌部の宮人」が神社を守り続けている。

●主祭神-瓊瓊杵尊・天照大神・伊奘冉尊・豊秋津姫命・崇徳天皇・源為朝

●「白人神社」の西南約100mの照葉樹が生い茂る神明山の丘陵上に「磐境神明神社」は祀られている。それは、全国に前例のない石垣囲いの聖域をもつ神殿で、社殿造営以前の日本最古形式の祭祀場「磐境」の類と考えられる。かつては、忌部の宮人の祖先によって麻・榖が献上されていたという。現在でも「忌部の宮人」が神社を守り続けている。

◇天磐戸神社(忌部神社の摂社)

●場所-美馬郡つるぎ町一宇字法正

●主祭神-天手力雄命

●一宇中野には天日鷲命を祭神とする「下宮神社」が祀られている。往古は忌部神社の末社で「大宮神社」と呼ばれた。「天磐戸神社」は、往古「忌部神社」の摂社であったと伝えられる。祭神は天手力雄命だが、像高32cmの天照大神の木像が安置され、土地の人は天照大神を主神と信じている。奥社は、神話の場面を彷彿させる天岩戸と呼ばれる天然の石窟で、かつては神楽岩で岩戸神楽(忌部神楽)が奉納されていた。現在は正月に、岩戸神楽保存会が旧貞光町の「松尾神社」で「岩戸神楽」を奉納している。

●主祭神-天手力雄命

●一宇中野には天日鷲命を祭神とする「下宮神社」が祀られている。往古は忌部神社の末社で「大宮神社」と呼ばれた。「天磐戸神社」は、往古「忌部神社」の摂社であったと伝えられる。祭神は天手力雄命だが、像高32cmの天照大神の木像が安置され、土地の人は天照大神を主神と信じている。奥社は、神話の場面を彷彿させる天岩戸と呼ばれる天然の石窟で、かつては神楽岩で岩戸神楽(忌部神楽)が奉納されていた。現在は正月に、岩戸神楽保存会が旧貞光町の「松尾神社」で「岩戸神楽」を奉納している。

ヤマト王権の成立と徳島の考古学

◇萩原2号墓(国指定史跡)- 鳴門市大麻町萩原

萩原2号墓は、弥生後期から終末期(2世紀末~3世紀初頭)、邪馬台国の女王・卑弥呼が共立された頃に築造された。直径20m・高さ2.5mの円丘部に突出部が付いた日本最古の積石塚の前方後円形の墳丘墓で、前方後円墳のルーツと推定される。埋葬施設は、水銀朱を内側に塗った木槨を積石で囲んだ三重構造の「石囲い木槨」。この石槨は後続する萩原1号墓に継承され、王墓の竪穴式石室へと発達したと見られる。吉野川南岸の鮎喰川流域の供献土器が出土。木槨の底には一面に吉野川南岸の結晶片岩の青石が敷き詰められていた。木槨内からは、後漢時代の四葉座内行花文鏡の一部が出土した。奈良県桜井市の纏向遺跡の「ホケノ山古墳」(3世紀中頃)の埋葬施設の起源・原型と見られ、ホケノ山古墳に埋葬された人物は阿波出身者、或はゆかりの深い人物であったと見られている。

発掘成果は、平成19年(2007年)3月に徳島新聞はじめ全国紙で報道され、「石積墳丘墓国内最古」、「ホケノ山古墳の起源」、「阿波 大和王権の一角に」、「卑弥呼支えた有力者か」、「卑弥呼を擁立した一人だったのでは」、「竪穴式の原型」、「前方後円墳の誕生に影響か」などと掲載され、古代阿波の文化・技術がヤマト王権に大きな影響を与えていたことが確実となった。このことが契機となり、平成29年(2017年)3月に鳴門板野古墳群として国指定史跡となった。

発掘成果は、平成19年(2007年)3月に徳島新聞はじめ全国紙で報道され、「石積墳丘墓国内最古」、「ホケノ山古墳の起源」、「阿波 大和王権の一角に」、「卑弥呼支えた有力者か」、「卑弥呼を擁立した一人だったのでは」、「竪穴式の原型」、「前方後円墳の誕生に影響か」などと掲載され、古代阿波の文化・技術がヤマト王権に大きな影響を与えていたことが確実となった。このことが契機となり、平成29年(2017年)3月に鳴門板野古墳群として国指定史跡となった。

(詳細は『倭国創生と阿波忌部』林博章 著)

◇萩原1号墓(消滅)- 鳴門市大麻町萩原

萩原2号墓の尾根下に築かれた萩原1号墓は、昭和55年(1980年)に発掘され、平成12年(2000年)の「ホケノ山古墳」の発掘成果で脚光を浴びることになった。砂岩角礫・円礫を使用した萩原2号墓と同じ積石塚の前方後円形墓(弥生墳丘墓)で、弥生終末期、3世紀前半の築造とされる。全長24m・径18mの正円丘に細長い突出部が付けられ、2号墓の「石囲い木槨」を継承している。2号墓が親、1号墓が子の関係となる。墓上には、吉野川南岸の鮎喰川流域の土器に交じり、讃岐産の精製土器が出土した。破砕された状態で画文帯神獣鏡1面が出土、同笵鏡は朝鮮民主主義人民共和国の大同江にあり、朝鮮半島との緊密な関係が窺える。阿波の積石塚は、白色円礫を使用することが1つの大きな特徴で、萩原2.1号墓がその起源とされる。木槨外側の墓壙の底には青石(結晶片岩)が敷かれている。

3世紀中頃のヤマト最古の前方後円墳とされるホケノ山古墳の埋葬施設は大和で唯一の石囲い木槨で、その構造的起源が阿波にある。2号墓から1号墓、そして「ホケノ山古墳」へと変遷したものと考えられている。

3世紀中頃のヤマト最古の前方後円墳とされるホケノ山古墳の埋葬施設は大和で唯一の石囲い木槨で、その構造的起源が阿波にある。2号墓から1号墓、そして「ホケノ山古墳」へと変遷したものと考えられている。

(詳細は『倭国創生と阿波忌部』林博章 著)

◇西山谷2号墓(県文化財埋蔵センターに移設)- 鳴門市大麻町西山

西山谷2号墓は、鳴門市大麻町萩原より東に約1Km、式内社「宇志比古神社」の背後、標高74mの尾根上に築かれた積石塚の伝統を受け継ぐ日本最古の高度な竪穴式石室を持つ直径20mの円墳である。3世紀半ば(邪馬台国時代)の築造とされ、阿波が近畿の古墳文化・王墓のルーツになる可能性が高まり、ヤマト王権との親密な関係が窺える。その竪穴式石室は、南北6.5m・東西4.8m、深さ1.15mの墓壙をもち、中央部には吉野川南岸から運ばれた約40立方mもの結晶片岩の板石が積上げられ構築されていた。その壁は上に行くほど競り出す「持ち送り式」で、石室内には灰白色の粘土に大量の朱を混ぜた粘土棺床が残り、そこに刳貫式石棺が置かれていたと考えられている。被葬者の頭部には、中国製の直径12.5cmの斜縁上方作銘獣帯鏡1面が置かれた。被葬者は、大陸との海洋貿易を支配した人物、大陸まで直接海を渡って鏡を入手するだけの航海力をもつ集団を率いた人物、畿内と密接な関係をもつ集団を率いた人物だと考えられている。

平成12年(2000年)4月に徳島新聞はじめ全国紙で報道され、「近畿の古墳ルーツは阿波?」、「阿波の墓の築造方が大和政権の王墓の可能性が高い」、「阿波の石積み、大和を席巻」、「四国最古強力な権力者存在」、「高度な竪穴式石室築造、大和にも技術的影響」、「日本最古級の竪穴式石室発掘」などと発表された。

平成12年(2000年)4月に徳島新聞はじめ全国紙で報道され、「近畿の古墳ルーツは阿波?」、「阿波の墓の築造方が大和政権の王墓の可能性が高い」、「阿波の石積み、大和を席巻」、「四国最古強力な権力者存在」、「高度な竪穴式石室築造、大和にも技術的影響」、「日本最古級の竪穴式石室発掘」などと発表された。

(詳細は『倭国創生と阿波忌部』林博章 著)

◇阿波から搬出された水銀朱

日本では弥生から古墳時代の棺に赤色顔料、特に水銀朱を播く風習がある。水銀朱は縄文期から古墳時代にかけての様々な葬送・祭祀儀礼・呪術的行為に用いられた。水銀朱はヤマト王権を成立させる大きな威信材であった。ヤマトでは「ホケノ山古墳」の石囲い木槨の内面に朱が塗られ、床の礫も朱で着色されていたのが初現となる。以降、畿内の主要な前期古墳には、石室内に通常的に水銀朱が用いられた。

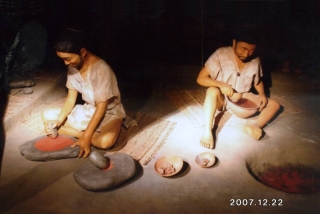

徳島市国府町の「矢野遺跡」では、縄文後期初頭(約4000年前)から水銀朱が使用された。祭祀用の土製品や赤彩土器、水銀朱の精製・生産に使われた石杵・石臼が出土し、西日本の水銀朱によるマツリの先駆をなしていた。阿波における水銀朱の生産と祭祀は、縄文・弥生から古墳前期頃まで継続的に行われた。弥生期の水銀朱の精製遺跡は、鮎喰川流域、鳴門市から板野郡にかけた地域で顕著に見られ、「萩原2号墓」「萩原1号墓」でも水銀朱が使用されていた。

弥生後期に日本唯一の水銀朱鉱山として知られるのが阿南市の「若杉山遺跡」である。3世紀の『魏志倭人伝』には、邪馬台国には「其の山に丹(たん)あり」と、丹を産出する山があると書かれ、「若杉山遺跡」がその最有力地となる。「若杉山遺跡」は、1世紀初頭から3世紀後半にかけての遺跡で、採掘が最も活発であったのは2世紀後半から3世紀前半。まさしく卑弥呼の時代、邪馬台国の時代と重なっている。吉野川下流域を中心に展開されたその水銀朱祭祀は、『魏志倭人伝』の報告どおりに展開されていた。そして「若杉山遺跡」で採掘された水銀朱は、畿内各地へと搬出されたと見られる。その積出港となった遺跡は、板野郡板野町の「黒谷川郡頭遺跡」で、それは弥生後期後半からの大規模な朱の精製集落でもあった。平成29年(2017年)2月には「若杉山遺跡」より5Km那賀川下流の阿南市加茂町で「加茂宮ノ前遺跡」が発掘され、弥生中期~古墳前期の水銀朱の精製工房跡が発見され注目を浴びている。

徳島市国府町の「矢野遺跡」では、縄文後期初頭(約4000年前)から水銀朱が使用された。祭祀用の土製品や赤彩土器、水銀朱の精製・生産に使われた石杵・石臼が出土し、西日本の水銀朱によるマツリの先駆をなしていた。阿波における水銀朱の生産と祭祀は、縄文・弥生から古墳前期頃まで継続的に行われた。弥生期の水銀朱の精製遺跡は、鮎喰川流域、鳴門市から板野郡にかけた地域で顕著に見られ、「萩原2号墓」「萩原1号墓」でも水銀朱が使用されていた。

弥生後期に日本唯一の水銀朱鉱山として知られるのが阿南市の「若杉山遺跡」である。3世紀の『魏志倭人伝』には、邪馬台国には「其の山に丹(たん)あり」と、丹を産出する山があると書かれ、「若杉山遺跡」がその最有力地となる。「若杉山遺跡」は、1世紀初頭から3世紀後半にかけての遺跡で、採掘が最も活発であったのは2世紀後半から3世紀前半。まさしく卑弥呼の時代、邪馬台国の時代と重なっている。吉野川下流域を中心に展開されたその水銀朱祭祀は、『魏志倭人伝』の報告どおりに展開されていた。そして「若杉山遺跡」で採掘された水銀朱は、畿内各地へと搬出されたと見られる。その積出港となった遺跡は、板野郡板野町の「黒谷川郡頭遺跡」で、それは弥生後期後半からの大規模な朱の精製集落でもあった。平成29年(2017年)2月には「若杉山遺跡」より5Km那賀川下流の阿南市加茂町で「加茂宮ノ前遺跡」が発掘され、弥生中期~古墳前期の水銀朱の精製工房跡が発見され注目を浴びている。

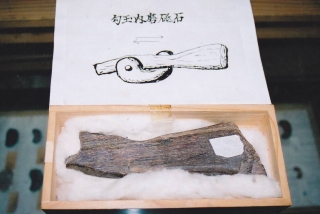

「加茂宮ノ前遺跡」から出土した石臼

平成31年(2019年)2月には、「加茂宮ノ前遺跡」で、水銀朱を生産した縄文時代後期(約4000年前)の石臼や石杵が300点以上、水銀朱原料としての辰砂原石が大量に出土した。水銀朱の関連遺物の出土量としては国内最多、生産拠点としては国内最大かつ最古級であることが確認された。石臼の大きいものは直径30cm、石杵は約10cm、生産した水銀朱を貯める土器や耳飾りはじめ関連遺物は1000点以上。これまで縄文期、国内最大の水銀朱生産の拠点とされた三重県の天白遺跡、森添遺跡などは数十点の出土物に留まる。「加茂宮ノ前遺跡」は、その数十倍の規模となる。

阿波地域は、縄文後期より弥生時代、そして邪馬台国時代にかけて継続的に水銀朱の精製・生産・祭祀を行った日本における水銀朱祭祀の先進地であった。

阿波地域は、縄文後期より弥生時代、そして邪馬台国時代にかけて継続的に水銀朱の精製・生産・祭祀を行った日本における水銀朱祭祀の先進地であった。

(詳細は『倭国創生と阿波忌部』林博章 著)

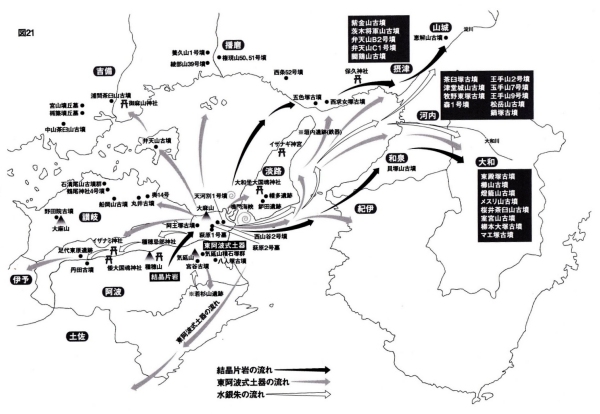

◇畿内へ移動した東阿波式土器

卑弥呼が共立された2世紀末には、「東阿波式土器」と呼ぶ広口壺・二重口縁壺・甕・小型丸底鉢などが出現した。東阿波式土器は、徳島市国府町「矢野遺跡」から出土したものを最古とし、その最大生産地は、名西郡石井町の「石井遺跡群」となる。この土器は、吉野川中上流域や鳴門の墳墓群、県南部など広範囲に搬出された。四国各地にも運ばれた。さらに吉備(岡山)、畿内の播磨(兵庫)・摂津(兵庫・大阪)・淡路(兵庫)・河内(大阪)・紀伊(和歌山)・大和(奈良)の拠点的集落からも発見され、「纏向遺跡」がその東限となる。「纏向」でも近年大量に発見されている。

この時期の大阪府における他地域系土器は吉備を除くと阿波系が圧倒的優位を占める。その分布は旧大和川流域の沖積平野部と摂津中部に集中する傾向を見せる。大阪・奈良の前期古墳には、結晶片岩を使用して竪穴式石槨を築く事例が多いが、それら前期古墳の築造された地域は、阿波系土器が分布する地域と一致する。阿波勢力が畿内へと移住し、畿内初期古墳の築造に深く関わったことが想定できる。上写真右の中央は纏向遺跡から出土した阿波系土器。

この時期の大阪府における他地域系土器は吉備を除くと阿波系が圧倒的優位を占める。その分布は旧大和川流域の沖積平野部と摂津中部に集中する傾向を見せる。大阪・奈良の前期古墳には、結晶片岩を使用して竪穴式石槨を築く事例が多いが、それら前期古墳の築造された地域は、阿波系土器が分布する地域と一致する。阿波勢力が畿内へと移住し、畿内初期古墳の築造に深く関わったことが想定できる。上写真右の中央は纏向遺跡から出土した阿波系土器。

(詳細は『倭国創生と阿波忌部』林博章 著)

◇畿内へ搬出された阿波の結晶片岩(阿波の青石・赤石)

「三谷遺跡」の結晶片岩製の石棒、畿内へ数多く搬出された

吉野川南岸は、阿波の青石と呼ばれる結晶片岩や紅簾片岩(こうれいへんがん)という赤い石が産出することで知られる。それは、縄文後期から阿波人のみならず、畿内の人々が希求した神性や霊性をもつ聖石であった。また、硬くて割れ易い特徴をもつことから、古墳の石積・石垣の石材、石包丁などの道具に使用されてきた。縄文晩期には、石棒の用材に選ばれ、畿内各地で豊饒祈願の呪術石として重宝された。阿波は、弥生終末期から古墳前期にかけた畿内の前期古墳への石材供給地であった。結晶片岩は、吉野川南岸より「萩原2.1号墓」「西山谷2号墓」などに大量に搬出された。平成18年(2006年)8月、大阪市高槻市氷室町の3世紀後半の「闘鶏(つげ)山古墳」の水銀朱が大量に播かれた竪穴式石室を構築した結晶片岩は、吉野川流域産と結論付けられた。

阿波の結晶片岩は、下記の図に示される畿内の古墳発生期の前の期古墳で見られることが報告されている。これは阿波が竪穴式石室をつくるヤマト王権の担い手であったからこそ、阿波の石材が老舗ブランドとして重宝されたのであろう。阿波の竪穴式石室を作る石工の技術集団が畿内へ移住し、ヤマト王権成立の一途を担ったと考えられる。

阿波の結晶片岩は、下記の図に示される畿内の古墳発生期の前の期古墳で見られることが報告されている。これは阿波が竪穴式石室をつくるヤマト王権の担い手であったからこそ、阿波の石材が老舗ブランドとして重宝されたのであろう。阿波の竪穴式石室を作る石工の技術集団が畿内へ移住し、ヤマト王権成立の一途を担ったと考えられる。

三好郡東みよし町加茂の「丹田古墳」の結晶片岩の石室

竪穴式石室を構築するには、石の目を読み形を整え平石を切る技術、薄く剥ぐ技術、寸分の狂いなく積む技術が必要となる。古墳作りや石室の石積を担った人々は、一握りの権力者ではない。特定の地域で日々農業に従事した農業土木技術者であった。日々の暮らしと産業とは密接に関係する。日々沖積平野部に住む民に“石を積め”と命令しても積むことなど到底できない。その人々とは、結晶片岩の分布から見れば、吉野川南岸域で農業に従事した「山の民」であっただろう。旧麻植・美馬・名西郡などには、誰もが驚く急斜面に棚田や畑、家屋の基部に高石垣を構築する風景が随所に見られる。その特徴は競り出しと反りである。この石工の技術集団が畿内へ移住し、ヤマト王権の成立に重責を担ったのであろう。

(詳細は『倭国創生と阿波忌部』林博章 著)

つるぎ町一宇明谷の高度な民家基部の反りをもつ高石垣

つるぎ町一宇剪宇の城郭のような高石垣群

◇出雲へ運ばれた阿波の結晶片岩

阿波の結晶片岩の霊力が、その威力を発揮したのは、畿内の竪穴式石室を構成する石材だけではなかった。ヤマト王権が成立すると、ヤマトは出雲に祭具である玉を製造させるようになった。出雲玉作の中心となった玉湯町の花仙山周辺域には、「出雲(忌部)神戸」が居住し、その中心に櫛明玉命(くしあかるたまのみこと)を祭神とする式内社「玉作湯神社」が祀られた。出雲玉作遺跡の各地で、吉野川南岸産と見られる結晶片岩(青石)や紅簾片岩が大量に出土する。中でも、出雲型結晶片岩製内磨砥石は、出雲玉作遺跡に特徴的な遺物の1つであった。5世紀前半の「忌部中島遺跡」、「大東高校校庭遺跡」、6世紀の「布志名狐廻遺跡」で顕著に出土する。出雲で出土した結晶片岩や紅簾片岩は、出雲玉作資料館・玉作湯神社宝物館・島根県立博物館に展示されている。『新抄格勅符抄』所収「神事諸家封戸大同元年牒」(806年)に、「忌部神 廿戸 紀伊十戸、出雲十戸」とあり、この「忌部神」とは、阿波国麻植郡の「忌部神社」で、阿波忌部は出雲と紀伊の忌部を従えていた。

(詳細は『倭国創生と阿波忌部』林博章 著)

玉作湯神社の宝物館に奉納されている阿波産の結晶片岩

◇阿波から畿内へ古墳技術・文化・土器の輸出図

(詳細は『倭国創生と阿波忌部』林博章 著)

阿波忌部による大嘗祭の麁服調進

・阿波忌部は、歴代の大嘗祭に麁服(麻織物)を調進する重責を担っていた。大同2年(807年)の『古語拾遺』には、「天日鷲命が孫、木綿及麻并織布(古語に阿良多倍といふ。)を造る。~大嘗の年に当りて、木綿・麻布及種種の物を貢る。」とある。平安時代の『延喜式』にも、「阿波国の忌部が織るところの麁妙服〔神語にはいはゆる阿良多倍、是なり〕~」とある。大嘗祭における麁服調進の際には、麻植忌部が歴代の御衣御殿人に指名された。阿波忌部直系が住む美馬市木屋平(旧麻植郡木屋平)の三木家には、文応元年(1260)年の90代亀山天皇の大嘗祭における麁服調進に関係する文書を最古に、亀山・後伏見・花園・後醍醐・光厳・光明の6代天皇、14通の大嘗祭に関係する太政官符・官宣旨案等の文書が保管されている。阿波忌部による麁服調進は、南北朝の動乱により、光明天皇の大嘗祭を最期に、約577年間中断していた。江戸期には忌部代が行っていた。しかし、大正時代となって三木家当主・三木宗治郎の尽力により復活し、大正・昭和・今上(平成)天皇の大嘗祭には、再び麁服調進が行なわれた。前回の平成2年(1990年)11月の大嘗祭には、古来の伝統が生かされ、三木家から運ばれてきた麻が、吉野川市山川町「忌部神社」の織殿で、巫女装束の織姫によって織られ調進が行われた。

阿波忌部が調進する麁服(三木家資料)

麁服が唐櫃に納められ「忌部神社」を出立する(三木家資料)

阿波忌部の日本各地の進出に関わる主神社

<安房>(千葉県南部)

◇安房国一宮「安房神社」

天太玉命と大麻比古と同神、天富命は阿波忌部族

●場所-千葉県館山市大神宮

●主祭神-天太玉命

●由緒-旧官幣大社安房神社は、天太玉命を主祭神に后神・天比理刀咩命を配祀として奉斎し、摂社下宮には天富命を祀る。安房国の開拓神として下宮に祀られる天富命は、天太玉命の孫で、四国阿波忌部の一部を率いて海路黒潮に乗り関東地方に大移動を起こし、最初に占拠されたのが房総半島南端、現在の安房神社の地であり、太玉命の社を建てた後、房総半島に麻・榖の種を播殖してその産業地域を広められた。

●主祭神-天太玉命

●由緒-旧官幣大社安房神社は、天太玉命を主祭神に后神・天比理刀咩命を配祀として奉斎し、摂社下宮には天富命を祀る。安房国の開拓神として下宮に祀られる天富命は、天太玉命の孫で、四国阿波忌部の一部を率いて海路黒潮に乗り関東地方に大移動を起こし、最初に占拠されたのが房総半島南端、現在の安房神社の地であり、太玉命の社を建てた後、房総半島に麻・榖の種を播殖してその産業地域を広められた。

◇式内社「下立松原神社」

阿波忌部の関東開拓の総大将が天由布津主命

●場所-千葉県南房総市白浜町滝口

●主祭神-天日鷲命

●由緒-天富命が、阿波忌部の祖神・天日鷲命の孫である由布津主命(ゆふつぬしのみこと)、その他の神々と当地開拓に上陸し、後に由布津主命が祖神の天日鷲命を祀った神社である。上陸当時は、野山に鹿が多く、住民が、その被害に苦しんでいたのを神々が狩を行い害を除き、住民を安堵させた神徳を慕い、今も神狩(みかり)の神事として、旧暦11月廿6日より10日間、神狩祭が行われている。

●主祭神-天日鷲命

●由緒-天富命が、阿波忌部の祖神・天日鷲命の孫である由布津主命(ゆふつぬしのみこと)、その他の神々と当地開拓に上陸し、後に由布津主命が祖神の天日鷲命を祀った神社である。上陸当時は、野山に鹿が多く、住民が、その被害に苦しんでいたのを神々が狩を行い害を除き、住民を安堵させた神徳を慕い、今も神狩(みかり)の神事として、旧暦11月廿6日より10日間、神狩祭が行われている。

<上総>(千葉県中南部)

◇遠見岬神社

●場所-千葉県勝浦市浜勝浦

●主祭神-天富命

●由緒-天富命は、上古の時代、神武天皇の御代として勅命を奉じて、東国へ沃穣の地を求め、阿波の忌部族(阿波勝占麻植御木藁者)を率いて黒潮に乗り、紀伊を経て房総半島に至り、後に関東一円に麻・穀類を植えながら、開拓していった。そして麻が実った所を上総国・下総国、織物にした所を結城国と名付け、その織物を着物にして、麻衣を舞ったのがお酉様の始まりと伝わる。渡来した阿波忌部族は、天日鷲命の孫・勝占斎部須須立命であったとも伝えられ、この命の名称が勝浦の地名となった。

●主祭神-天富命

●由緒-天富命は、上古の時代、神武天皇の御代として勅命を奉じて、東国へ沃穣の地を求め、阿波の忌部族(阿波勝占麻植御木藁者)を率いて黒潮に乗り、紀伊を経て房総半島に至り、後に関東一円に麻・穀類を植えながら、開拓していった。そして麻が実った所を上総国・下総国、織物にした所を結城国と名付け、その織物を着物にして、麻衣を舞ったのがお酉様の始まりと伝わる。渡来した阿波忌部族は、天日鷲命の孫・勝占斎部須須立命であったとも伝えられ、この命の名称が勝浦の地名となった。

◇鷲神社

●場所-千葉県市原市今津朝山

●主祭神-天日鷲命

●由緒-第11代垂任天皇88年11月、日本武尊をこの地に奉祀鎮座したのが始まり。天日鷲命の孫が木綿・麻布を織る技術に優れていたため、天富命が孫を率いて、阿波国(四国に遣わし肥穣の土地を求めて穀麻の種)を増殖させた。天富命は、更に沃壌の地を求め、阿波の忌部一族を率いて東国(房総今津朝山)に下り、麻穀を播殖したところ、良質の麻の産する所と知り、この地を「総の国麻山」と名付け、天日鷲命を守護神として奉祀した。以来、永い歴史・歳月の流れの中で、江戸時代以降、産業振興・商売繁盛の神として人々の崇敬も篤く、11月初酉日より、3日間[酉の市]が開かれる。

●主祭神-天日鷲命

●由緒-第11代垂任天皇88年11月、日本武尊をこの地に奉祀鎮座したのが始まり。天日鷲命の孫が木綿・麻布を織る技術に優れていたため、天富命が孫を率いて、阿波国(四国に遣わし肥穣の土地を求めて穀麻の種)を増殖させた。天富命は、更に沃壌の地を求め、阿波の忌部一族を率いて東国(房総今津朝山)に下り、麻穀を播殖したところ、良質の麻の産する所と知り、この地を「総の国麻山」と名付け、天日鷲命を守護神として奉祀した。以来、永い歴史・歳月の流れの中で、江戸時代以降、産業振興・商売繁盛の神として人々の崇敬も篤く、11月初酉日より、3日間[酉の市]が開かれる。

<下総>(千葉県北部・茨城県)

◇大鷲神社

●場所-千葉県印旛郡栄町安食

●主祭神-天日鷲命

●由緒-安食は下総国埴生郡安食村と呼ばれ、古言によれば、下総国の「総」は布、麻のことを表し、麻の産地であったと云われている。主祭神の天乃日鷲命は、麻植の神として神功があり、麻に係りのあった近郷近在の御祭神として当地においても祀られている。江戸時代には、三代将軍家光公の崇敬篤く、天下泰平のために当社に17石の社領を附し、又、寛永10年(西暦1634年江戸時代の初頭)癸酉の日を記し、江戸城下、現在下谷龍泉寺に当社の御分霊を遷座して、鷲の宮と尊称し、鷲岡山龍泉寺を建立した。

●主祭神-天日鷲命

●由緒-安食は下総国埴生郡安食村と呼ばれ、古言によれば、下総国の「総」は布、麻のことを表し、麻の産地であったと云われている。主祭神の天乃日鷲命は、麻植の神として神功があり、麻に係りのあった近郷近在の御祭神として当地においても祀られている。江戸時代には、三代将軍家光公の崇敬篤く、天下泰平のために当社に17石の社領を附し、又、寛永10年(西暦1634年江戸時代の初頭)癸酉の日を記し、江戸城下、現在下谷龍泉寺に当社の御分霊を遷座して、鷲の宮と尊称し、鷲岡山龍泉寺を建立した。

◇大鷲神社

●場所-千葉県印旛郡酒々井町上岩橋場所

●主祭神-天日鷲命

●由緒-神武天皇の御代に沃土を求めて天太玉命の御孫である天富命が、四国の阿波の国から天日鷲命を率いて東国にお出になり、麻・木綿を播植して、産業を奨励された。天日鷲命は阿波の国から船の司として、天富命に従ってお出りなり、総の国に定住されてからは、麻や稲を作られて、農業を盛んにされて、農業の神様、航行及び水害除けの神様として祀られるようになった。

●主祭神-天日鷲命

●由緒-神武天皇の御代に沃土を求めて天太玉命の御孫である天富命が、四国の阿波の国から天日鷲命を率いて東国にお出になり、麻・木綿を播植して、産業を奨励された。天日鷲命は阿波の国から船の司として、天富命に従ってお出りなり、総の国に定住されてからは、麻や稲を作られて、農業を盛んにされて、農業の神様、航行及び水害除けの神様として祀られるようになった。

<結城>(茨城県北部)

◇大桑神社

●場所-茨城県結城市小森

●主祭神-稚産霊神

●由緒-大桑神社の由来については、古代、東国に養蚕・織物を伝えたとされる阿波斎部が、養蚕・農業の神、稚産霊尊を祭神として、北方の大水河原に創建、この辺り一帯を大桑郷と名付けたことに始まります。小森という地名は、阿波斎部の伝えた養蚕を守り、養蚕・織物が盛んであったことから、いつとはなしに、この辺は“蚕守(こもり)”と称され、中世結城氏の時代には、合戦に備えて、この地に兵を篭らせたこたから、「篭(こもり)と称されたことに由来すると伝わります。」(結城市教育委員会)

●主祭神-稚産霊神

●由緒-大桑神社の由来については、古代、東国に養蚕・織物を伝えたとされる阿波斎部が、養蚕・農業の神、稚産霊尊を祭神として、北方の大水河原に創建、この辺り一帯を大桑郷と名付けたことに始まります。小森という地名は、阿波斎部の伝えた養蚕を守り、養蚕・織物が盛んであったことから、いつとはなしに、この辺は“蚕守(こもり)”と称され、中世結城氏の時代には、合戦に備えて、この地に兵を篭らせたこたから、「篭(こもり)と称されたことに由来すると伝わります。」(結城市教育委員会)

<武蔵国>(東京都・埼玉県)

◇鷲神社(おとりさま)

●場所-東京都台東区千束

●主祭神-天日鷲命・日本武尊

●由緒-社伝によると、天照大御神が天之岩戸にお隠れになり、天宇受売命が岩戸の前で舞われた折、弦という楽器を司った神様がおられ、天手力男命が天之岩戸をお開きになった時、その弦の先に鷲が止まったので神様達は世を明るくする瑞象を現した鳥だとお喜びになり、以後、この神様は鷲の一字を入れて鷲大明神、天日鷲命と称されるようになりました。天日鷲命は諸国の土地を開き、開運、殖産、商売繁昌に御神徳の高い神様としてこの地にお祀りされました。後に日本武尊敬が東夷征伐の際、社に立ち寄られ戦勝を祈願し、志を遂げての帰途、社前の松に武具の熊手をかけて勝ち戦を祝い、お札参りをされました。その日が11月の酉の日であったので、この日を鷲神社例祭日と定めたのが酉の祭り、「酉の市」です。

●主祭神-天日鷲命・日本武尊

●由緒-社伝によると、天照大御神が天之岩戸にお隠れになり、天宇受売命が岩戸の前で舞われた折、弦という楽器を司った神様がおられ、天手力男命が天之岩戸をお開きになった時、その弦の先に鷲が止まったので神様達は世を明るくする瑞象を現した鳥だとお喜びになり、以後、この神様は鷲の一字を入れて鷲大明神、天日鷲命と称されるようになりました。天日鷲命は諸国の土地を開き、開運、殖産、商売繁昌に御神徳の高い神様としてこの地にお祀りされました。後に日本武尊敬が東夷征伐の際、社に立ち寄られ戦勝を祈願し、志を遂げての帰途、社前の松に武具の熊手をかけて勝ち戦を祝い、お札参りをされました。その日が11月の酉の日であったので、この日を鷲神社例祭日と定めたのが酉の祭り、「酉の市」です。

<下野国>(栃木県)

◇式内社「安房神社」

●場所-栃木県小山市粟宮

●主祭神-天太玉命・菟道稚郎子尊

●由緒-土地に伝えられる伝承としては千葉県館山市の安房神社を祀る人々の一部が、よき土地を求めて、神を奉じて北上し、住みよい地であるとして永住することとし、ここに神を祀ったという。その時に、安房から川筋に入り遡行する一行の船頭(リーダー)が船太郎といい、下野のこの定住した地域に神として祀られている。また、この土地の人々が、移り住もうとしている一行に、粟粥を舞ったが、その好意に感謝して、接待した古老を粟作翁と呼び、神として祀ったという。当社では例祭には氏子が必ず粟の穂を献上することになっている。日本唯一の粟柄祭りが行われる。『延喜式内社 下野の十二古社めぐり』(下野式内社顕彰会編・下野新聞社)より。

●主祭神-天太玉命・菟道稚郎子尊

●由緒-土地に伝えられる伝承としては千葉県館山市の安房神社を祀る人々の一部が、よき土地を求めて、神を奉じて北上し、住みよい地であるとして永住することとし、ここに神を祀ったという。その時に、安房から川筋に入り遡行する一行の船頭(リーダー)が船太郎といい、下野のこの定住した地域に神として祀られている。また、この土地の人々が、移り住もうとしている一行に、粟粥を舞ったが、その好意に感謝して、接待した古老を粟作翁と呼び、神として祀ったという。当社では例祭には氏子が必ず粟の穂を献上することになっている。日本唯一の粟柄祭りが行われる。『延喜式内社 下野の十二古社めぐり』(下野式内社顕彰会編・下野新聞社)より。

<讃岐>(香川県)

◇式内社「大麻神社」

●場所-香川県善通寺市大麻町上の村山

●主祭神-天太玉命

●由緒-社伝には、「往古、正史に神武天皇の御宇、諸国に忌部の社を建て、祭祀せしと相伝ふ。往古当国の忌部氏(讃岐忌部)、阿波忌部と協力して讃岐を開拓し、此の地に麻を植え、殖産興業の途を開かれ、国利民福の基を進め、その祖神天太玉命を祀り、大麻天神と奉称し、村の名を大麻と云う。」と伝わっている。

●主祭神-天太玉命

●由緒-社伝には、「往古、正史に神武天皇の御宇、諸国に忌部の社を建て、祭祀せしと相伝ふ。往古当国の忌部氏(讃岐忌部)、阿波忌部と協力して讃岐を開拓し、此の地に麻を植え、殖産興業の途を開かれ、国利民福の基を進め、その祖神天太玉命を祀り、大麻天神と奉称し、村の名を大麻と云う。」と伝わっている。

<石見>(島根県西部)

◇式内社「大麻山神社」

●場所-島根県浜田市三隅町

●主祭神-天日鷲命・猿田彦命・大麻彦命

●由緒-仁和4年(888年)に大麻比古神社の主祭神・大麻彦命の神託を受けたことを朝廷に奏聞し、宇多天皇の勅許を得て、寛平元年(889年)に阿波国大麻比古神社の主祭神・大麻彦命、配祀鶴田彦命、麻植郡忌部神社の天日鷲命を勧請して社殿を建立した。神紋は梶の葉。

・『島根縣史三』(大正12年)には、「阿波忌部の祖神である天日鷲命及びその子である大麻比古命や孫は、楮麻栽培と製布とにおいて神祇祭祀御料供進の道においては特筆すべき地位を占めるものがあり、東国の房総半島に殖民地を作ったことと同様に、阿波忌部族開拓の活動は、この石見郡那賀郡においても見ることができる。」とある。

●主祭神-天日鷲命・猿田彦命・大麻彦命

●由緒-仁和4年(888年)に大麻比古神社の主祭神・大麻彦命の神託を受けたことを朝廷に奏聞し、宇多天皇の勅許を得て、寛平元年(889年)に阿波国大麻比古神社の主祭神・大麻彦命、配祀鶴田彦命、麻植郡忌部神社の天日鷲命を勧請して社殿を建立した。神紋は梶の葉。

・『島根縣史三』(大正12年)には、「阿波忌部の祖神である天日鷲命及びその子である大麻比古命や孫は、楮麻栽培と製布とにおいて神祇祭祀御料供進の道においては特筆すべき地位を占めるものがあり、東国の房総半島に殖民地を作ったことと同様に、阿波忌部族開拓の活動は、この石見郡那賀郡においても見ることができる。」とある。

<出雲>(島根県東部)

◇式内社「野白神社」摂社『榖木神社』

●場所-島根県松江市野白町

●主祭神-天日鷲命

●歴史-島根県東部の出雲国は出雲紙(乃白紙)で知られる。その松江市の忌部川下流には、式内社「野白神社」摂社「榖木神社」に天日鷲命が祀られ、製紙の祖神として崇拝されている。由緒には「木・紙・衣の御祖大神を祀る式内野白神社別宮出雲国鎮座榖木神社・御正遷座祭式典~わが国で初めてすぐれた紙の原料である穀を栽培せられ(植樹の祖神)、また、白和幣という衣料をお作りになった天日鷲命、津喰見命を御祭神とする穀木神社は、八雲立つ出雲国野白の里(松江市乃白町)の延喜式内社野白神社神域に由緒ある摂社として、古くから御鎮座になっております。」とある。

●主祭神-天日鷲命

●歴史-島根県東部の出雲国は出雲紙(乃白紙)で知られる。その松江市の忌部川下流には、式内社「野白神社」摂社「榖木神社」に天日鷲命が祀られ、製紙の祖神として崇拝されている。由緒には「木・紙・衣の御祖大神を祀る式内野白神社別宮出雲国鎮座榖木神社・御正遷座祭式典~わが国で初めてすぐれた紙の原料である穀を栽培せられ(植樹の祖神)、また、白和幣という衣料をお作りになった天日鷲命、津喰見命を御祭神とする穀木神社は、八雲立つ出雲国野白の里(松江市乃白町)の延喜式内社野白神社神域に由緒ある摂社として、古くから御鎮座になっております。」とある。